(aus: Wohin der Weg sie führte … Neue Heimat nach Flucht und Vertreibung). Texte von Ilse Schulte, geb. Märgner und Hans-Peter Märgner. (Für die Internetveröffentlichung teilweise gekürzt).

Unsere Zeit in Langenbielau

»Woher stammt ihr?«, wurden wir wieder einmal gefragt. »Aus Schlesien«, war unsere Antwort. »Und aus welchem Ort?« – »Aus Langenbielau. Der Ort liegt in Niederschlesien im Kreis Reichenbach am Eulengebirge.« Manche können auch mit diesen Angaben nicht viel anfangen. Schlesien ist eben schon Vergangenheit.

Bild: um 1940 – Haus Neubieler Grund Nr. 15, davor verlaufen die Schienen der »Eulenbahn«

Unsere Eltern waren 1934 nach Langenbielau gezogen, weil unser Vater hier als Maurer arbeitete. Wir wohnten in einem Mehrfamilienhaus – Neubielauer Grund Nr. 15. Hier wurden meine Schwester und ich geboren, sie 1936 und ich 1939. Als ich auf die Welt kam, donnerten schon die Kanonen – es war Krieg. Unser Vater war da bereits Soldat. Wir sahen ihn nur, wenn er mal auf Heimaturlaub kam.

Noch spürten wir Kinder nichts vom Krieg. Meine Schwester ging wie gewohnt zur Schule. Sie traf sich oft mit ihrer Freundin Eva oder anderen Kindern. Sonst spielten wir im Garten oder an der Biele, einem Bach, der unterhalb des Gartens entlang floss. Am Haus fuhr dampfend die Eulenbahn entlang. Die Schranke vor dem Haus ging bimmelnd runter, wenn wieder ein Zug angefaucht kam.

Bild: Die »Eulenbahn«

Die Eulenbahn fuhr 1900 auf der ersten Teilstrecke und führte von der Kreisstadt Reichenbach am Rand des Eulengebirges entlang. Im weiteren Verlauf durchquerte sie das Gebirge als Zahnradbahn; hier war zwischen den Schienen eine Zahnstange eingebaut. 1931 wurde die Strecke durch das Gebirge eingestellt und in den 1970er Jahren die Bahnanlage abgebaut.

Unsere Mutter machte sich sicher Sorgen um ihren Mann Max. Sie hat es sich aber nicht anmerken lassen. Es kamen Feldpostbriefe von unserem Vater. Erst als Erwachsene haben wir sie richtig verstanden. In einem Brief ist zu lesen: »In Gedanken höre ich bei Euch die Weihnachtsglocken klingen, dieselben Glocken geben uns auch mal den Frieden.« Es sollte aber noch über vier Jahre dauern.

In Langenbielau, gegenüber der Kirschbrücke, war eine Gastwirtschaft mit einem großen Saal. Eines Tages war der Saal voller Menschen, meistens Frauen und Kinder. Die Eingänge wurden bewacht. Dann war der Saal plötzlich wieder leer. Waren es Juden? Niemand wusste, wo die Leute hingekommen sind. Im Stadtbereich gab es seit 1940 ein Außenlager des KZ Groß Rosen. Waren sie dorthin gekommen?

Langsam wurden die Erwachsenen unruhiger. Die Sirenen heulten und Flugzeuge flogen über den Ort. Einmal stand unsere Mutter mit uns vor dem Rathaus als etwas durch die Luft zischte und gleich darauf ein Gartenhaus hinter dem Rathaus brannte. Unsere Mutter hatte uns gleich zum Schutz ins Rathaus gezogen. Es passierte aber weiter nichts. Der Krieg flog über uns hinweg. Wir stiegen manchmal mit den Erwachsenen auf den Boden. Von hier sah man den glutroten Himmel am Horizont. Es soll die Bombardierung von Breslau gewesen sein.

Bild: um 1940 – Das Rathaus von Langenbielau, in einem früheren Gebäude der Dierig-Werke

Unsere Mutter hatte nichts mehr von unserem Vater gehört. Lebte er noch, war er gefallen oder in Gefangenschaft? In einem der letzten Briefe stand: »Beschütz‘ die Kinder.« In der Propaganda wurde immer noch vom Sieg gesprochen. Die Erwachsenen ahnten wohl, dass dieser mörderische Krieg näher kam und fragten sich, was auf uns zukommen würde.

Eine kurze Flucht

Die Front rückte näher und es wurde unruhiger auf den Straßen. Meine Schwester hat unsere Flucht so beschrieben: »Kurz vor Ende des Krieges, es muss Ende April Anfang Mai gewesen sein, hielt vor unserem Haus ein Pferdefuhrwerk. Mutti hatte vorher Sachen zusammengepackt, die auf das Gefährt verladen wurden. Wir stiegen auf das Fuhrwerk, mit uns fuhr noch eine andere Frau mit ihren Kindern. Wir fuhren über das Eulengebirge. Weiter unten auf der anderen Seite war ein Steinbruch. Dort befanden sich mehrere Baracken. In einer der Baracken wurden wir untergebracht. Die Frau mit den Kindern und wir kamen in einen Raum. Die Betten standen übereinander. Da es im Raum sehr eng war, spielten wir meistens draußen. Die hygienischen Verhältnisse waren sehr schlecht.

Wie lange wir dort waren weiß ich nicht mehr. Jedenfalls hielt es unsere Mutti nicht lange in der Baracke aus, sie beschloss, nach Langenbielau zurückzukehren. Sie besorgte einen kleinen Leiterwagen, packte einige Sachen darauf und dann mussten wir mit ihr zu Fuß übers Gebirge nach Langenbielau. Unterwegs auf der Straße kamen uns lange Kolonnen deutscher Soldaten, aber auch Zivilisten entgegen. Einige riefen unserer Mutter zu: »Wo wollen sie denn hin? Sie gehen in die falsche Richtung. Hinter uns ist der Russe.« Aber unsere Mutter ließ sich nicht beirren, sie ging weiter, bis zu den Bauden. Von dort konnten wir von der Straße in einen Waldweg einbiegen. Auf diesem Weg kam man an einer Quelle vorbei, an der man trinken konnte. Irgendwann erreichten wir Langenbielau.Dort sahen wir, dass überall aus den Fenstern weiße Fähnchen hingen«.

Bild: Langenbielau vor dem sagenumwobenen Herrleinberg, rechts im Bild die Gebäude der Dierig-Werke.

Wieder in Langenbielau

Es herrschte überall große Unsicherheit in der Bevölkerung. Die verbliebenen Bewohner in unserem Haus verbarrikadierten die Haustür mit einem schweren Balken gegen Eindringlinge. Damals wurden viele Frauen von den Besatzern vergewaltigt. Die Angst war immer gegenwärtig. Dann kamen die Polen. In unser Haus zogen drei polnische Familien mit Kindern ein. Mit der Zeit freundeten wir uns mit den Kindern an und spielten zusammen. Die Freundin meiner Schwester sah es allerdings anders. Sie schreibt: »Die polnischen Kinder haben mir viel genommen an dem mein Herz gehangen hat. Meine Katze haben sie gequält, nur weil es meine war. Meinen Ring mit Monogramm, den mein Vater mir aus einem Kupfergeldstück hat machen lassen, haben sie mir vor die Nase gehalten und sind mit ihm weggelaufen.« So sind eben die Erinnerungen unterschiedlich.

Für die Erwachsenen war es eine schwere Zeit. Wie sollten sie Ihre Familien ernähren? Jetzt musste man mit Zloty bezahlen. Unsere Mutter fing an Gegenstände aus dem Haushalt, Kleidung und den wenigen Schmuck, den sie hatte, zu verkaufen. Aus dem Garten konnten wir nichts mehr holen, den nutzten jetzt die Polen. Wir gingen in den Wald um Beeren und Pilze zu sammeln. Liefen über die Äcker um an Kartoffeln und Ähren zu kommen.

Unser Vater (Max Märgner)

Bild: Weihnachten 1941 in Russland – Max Märgner, 2. v. l.

Während wir noch in Schlesien waren, hatte sich unser Vater 1945, als der deutsche Widerstand zusammenbrach und seine Einheit sich auflöste, mit einem Kameraden von der neuen russischen Grenze aus, wie er sagte, zu Fuß auf den Weg immer Richtung Westen gemacht. Er wollte nach Berlin, wie er später erzählte, wo seine Schwester wohnte, denn er hatte geglaubt, dass wir nicht mehr in Langenbielau sein würden. Nachts waren sie gelaufen und am Tag hatten sie sich vor den Russen versteckt, die bereits vorgedrungen waren. Sie mussten Essen stehlen oder später auf deutschem Boden Nahrung erbetteln, wenn es ungefährlich war.

Als sie wieder einmal Hunger hatten, wollte sich sein Kamerad am Tag in ein Dorf begeben um Essen zu organisieren. Unserem Vater war die Situation zu brenzlich, denn sie hatten in der Umgebung Russen gesichtet und er warnte seinen Kameraden. Aber der ging trotzdem ins Dorf. Unser Vater blieb zurück. Er wartete auf seinen Kameraden, aber er sah ihn nicht wieder.

Bild: 1945 – Das Soldbuch mit der lebensrettenden Erkennungsmarke

Also ging er allein weiter. Er hatte es fast geschafft, als ihn kurz vor Berlin eine Gewehrkugel traf. Der Schuss kam von schräg links. Die Kugel traf seine Erkennungsmarke und das Soldbuch, wurde abgelenkt und streifte seinen Brustkorb. Seine verbogene Erkennungsmarke und das eingerissene Soldbuch sind immer noch vorhanden. Es war Glück im Unglück, denn durch diese Verletzung kam er nicht in russische Kriegsgefangenschaft.

Aus den vorhandenen Unterlagen geht hervor, dass er zumindest in einem von Russen geführten Lazarett behandelt worden ist. Am 29. Mai 1945, also nach der Kapitulation, wurde er dort aufgenommen. Wahrscheinlich ist er an diesem Tag verwundet worden. Am 11. August 1945 wurde unser Vater aus dem Lazarett entlassen mit dem Hinweis, dass er sich an seinen zuständigen Heimatort begeben soll. Allerdings sind in der russischen Bescheinigung noch Brotrationen bis zum 1. September aufgeführt.

Bild: 1945 – der russische Entlassungsschein«

Diese Angaben stehen in deutscher Schrift auf der Rückseite der Bescheinigung. Möglicherweise ist er also noch bei den Russen in einem Lager gewesen. Der nächste Hinweis stammt von den Engländern. In seinem Entlassungsschein steht in englischer und deutscher Schrift: »Die Person, auf die sich obige Angaben beziehen, wurde am 6. 9. 1945 FROM THE ARMY entlassen.« Handschriftlich steht auf dem Blatt»Angemeldet 10. 9. 1945, i. A. Heidner« und daneben der Stempel»Landrat des Kreises Herford, Ernährungsamt.« Als Entlassungsgeld bekam er 40 Reichsmark.

Auf einer weiteren Bescheinigung vom 10. Mai 1945 des Amtes Vlotho wird der Wehrmachtsangehörige Max Märgner, angemeldet für Exter 72 (42), angewiesen, sich sofort bei der Alliierten Militärregierung in Vlotho zu melden. Berlin war ihm zu unsicher und so hatte er sich auf den Weg nach Exter gemacht. Hier lebte die Schwester seiner Frau. Er war also schon ein Jahr früher als wir in Exter angekommen. Von hier aus machte er sich auf die Suche nach seiner Familie. Auf Bahnhöfen fragte er, wo Flüchtlingstrecks und Vertriebenenzüge hingekommen sind oder sich Vertriebenenlager befanden. Damals waren Hunderttausende unterwegs.

Vertreibung

Seit Kriegsende lebten wir nun schon über ein Jahr unter den Besatzern. Nicht viel zu essen, kein Geld, betteln bei den Bauern, so lebten wir mehr schlecht als recht. Eines Tages kam der Befehl, dass wir Langenbielau zu verlassen hätten. Unsere Mutter hatte drei Handwagen aus Reichenbach organisiert. Sie fing an die Sachen zu packen, die sie mitnehmen wollte.

Sie hat uns Kindern wahrscheinlich gesagt, dass wir nun unsere Wohnung, unsere Stadt verlassen müssen. Uns Kindern war die Tragweite dieser Tage gar nicht bewusst. An dem Tag, an dem der Auszug beginnen sollte, standen wir mit den bepackten Handwagen lange auf der Straße. Nach einiger Zeit wurde der Befehl rückgängig gemacht und wir durften wieder in unsere Wohnung. Aber dann war es doch so weit. Wir stellten uns wieder mit den Handwagen auf. Aus der ganzen Umgebung standen die Langenbielauer mit ihrer kleinen Habe auf der Straße.

Bild: Februar 1946 – So sind auch wir vertrieben worden

Nun begann der lange Marsch. Eine Schlange von Handwagen zog die Straße entlang, eskortiert von Soldaten mit Gewehren und Maschinenpistolen. In der langen Reihe ging meine Schwester mit ihrem Wagen vor mir, dann kam ich mit meinem und hinter mir meine Mutter, die meinen Wagen mit schob und ihren zog. Ein schwerer Weg für kleine Füße. Viele blickten wohl noch wehmütig zurück bis Langenbielau am Horizont verschwand.

Unterwegs löste sich von einem unserer Leiterwagen ein Rad. Meistens musste dann der Wagen stehenbleiben, denn die Bewachung war unerbittlich. Aber es waren gleich ein paar Männer zur Stelle, die das Rad wieder befestigten. Der Marsch kam mir unendlich lang vor. Wir kamen dann in ein Lager in Reichenbach, unserer Kreisstadt. Zuerst ging es durch eine Kontrolle. Unsere Wagen wurden durchsucht und um einiges erleichtert. Auch mein Fußball wurde so zur Beute der Fremden. Warum meine Mutter den Ball mitgenommen hatte? Wahrscheinlich hing ich an ihm und sie hat es nicht übers Mutterherz gebracht ihn in der Wohnung zu lassen. Wir schliefen in einem großen Saal auf Strohmatten. Wie lange wir dort in dem Lager waren ist uns nicht mehr bekannt.

Nach einiger Zeit mussten wir dann mit den Handwagen zum Bahnhof. Dort stand ein langer Güterzug, in den unser Gepäck geladen wurde. Es wurde so gestapelt, dass wir Kinder darauf sitzen konnten. Dann mussten wir alle einsteigen und es begann eine Reise ins Ungewisse.

Bild: Flucht mit der Eisenbahn

Die Züge fuhren nur langsam. Bei einem Halt wurden die Türen geöffnet und die Menschen konnten ihre Notdurft verrichten. Wie wir das im Waggon gemacht haben ist uns nicht mehr bewusst. Einmal fuhr der Zug ganz langsam auf einem abenteuerlichen Schienenstrang über eine zerstörte Brücke über die Elbe. Radumdrehung um Radumdrehung ging es im Schritttempo über die Elbe. Rechts und links nur Trümmer und unter uns die Tiefe. Wie es hieß, soll diese Brücke provisorisch wieder hergerichtet worden sein. Vielleicht haben sich die Erwachsenen mit dieser Aussage Mut gemacht.

Einmal hielt der Zug an einem Bahnhof. Die Erwachsenen stiegen aus um auch etwas zu essen oder zu trinken zu besorgen, denn im Zug hatten wir nur das Mitgebrachte. Auch unsere Mutter war ausgestiegen. Plötzlich hieß es: »Alles einsteigen«. Unsere Mutter war nicht zu sehen. Wir bekamen es schon mit der Angst, als sie im letzten Moment noch den Zug erreichte.

Unterwegs hatte ich mich am rechten Daumen verletzt und die Verletzung begann zu eitern. Im Daumen hackte es und er war sehr empfindlich. Wir mussten aber bis zum nächsten Halt warten, um eventuell Hilfe zu bekommen. Als die Türen geöffnet wurden, suchte unsere Mutter eine Sanitätsstation mit mir auf. Medikamente für eine örtliche Betäubung gab es wohl nicht. Mir wurde jedenfalls der Eiter mit Instrumenten ohne Betäubung entfernt. Es tat verdammt weh, aber ich biss die Zähne zusammen und kein Laut des Schmerzes kam über meine Lippen. Ein Verband zierte dann meine Hand. Zum Schluss bekam ich meinen ersten Schnaps zu trinken. Ich muss wohl doch etwas bleich ausgesehen haben.

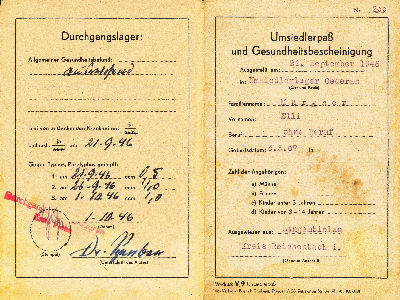

Nach einigen Tagen erreichten wir das Umsiedlerlager Oederan bei Chemnitz. Gewohnt und geschlafen wurde in einem großen Saal mit übereinander stehenden Betten. Es war eng, die hygienischen Verhältnisse ließen zu wünschen übrig. Da blieb es nicht aus, dass wir Mitbewohner bekamen: Läuse. Im Umsiedlerpass und in der Gesundheitsbescheinigung wurde der Gesundheitszustand als ausreichend bezeichnet, wahrscheinlich ein Standardergebnis.

Bild: Bescheinigungen vom Durchgangslager Oederan bei Chemitz

Unsere übrig gebliebenen Sachen verstaute meine Mutter sorgfältig. In den Lagern kam schon mal etwas abhanden, wie meine Mutter später erzählte. Na ja, wer gar nichts mehr hat, sucht eben bei den»Reicheren«.

Die Toilettenanlage auf dem Gelände blieb uns besonders in Erinnerung. In einem langen Bretterverschlag lag über einer Grube ein breites Brett mit sechs oder acht Löchern nebeneinander. Während der Sitzung konnte man sich mit den Nachbarn unterhalten und Tipps und Erfahrungen austauschen. Für viele wohl sehr gewöhnungsbedürftig. Zimperlich durfte man nicht sein. Wir Kinder spielten in dem Lagerhof, der von einem hohen Zaun umgeben war. Die Eingangstore waren bewacht. Wir spähten oft durch den Zaun in die Außenwelt. Wie es weitergehen und wo man uns hinschicken würde, wusste wohl niemand so recht. Dass wir bald dieses Lager verlassen sollten, ahnten wir noch nicht.

Es war mittlerweile Oktober geworden. Wir spielten wieder draußen in der Nähe des Eingangstores, als meine Schwester ihren Namen hörte: »Ilse, Ilse«, rief von draußen eine Frau und Tränen rannen ihr über das Gesicht.»Lauf schnell und hol die Mutti«. Wie sich herausstellte war es die Schwester unserer Mutter aus Exter. Unser Vater und Tante Frieda, so hieß die Schwester, hatten sich überall erkundigt wohin die Vertriebenen geschickt wurden. Sie durfte das Lager betreten und beide Schwestern fielen sich in die Arme. Dann verhandelten sie mit der Lagerleitung. Wir bekamen die Genehmigung das Lager zu verlassen.

Mit unseren Sachen zogen wir nun zum Bahnhof. Unsere Tante hatte Bekannte in der Nähe der Grenze, zu denen ein Teil unserer Sachen geschickt werden sollte. Wir fuhren mit dem Zug und der restlichen Habe zu den Bekannten. Hier wurde wieder ein Leiterwagen organisiert und die verbliebenen Sachen darauf verstaut. Jetzt ging es weiter zu Fuß Richtung Grenze. Sie wurde von Russen bewacht. Unsere Tante, eine resolute Frau, ging mit uns Kindern gleich auf einen Wachtposten zu und radebrechte: »Ich holen Kinder, Kinder zu Vater« und hielt dem Russen eine Flasche Schnaps entgegen. Aber der winkte ab: »Schnaps mitnehmen für Vater«. Als unsere Tante mit dem Wachtsoldaten verhandelte, wollte eine andere Gruppe die Situation ausnutzen und ohne zu fragen über die Grenze. »Stoi!« rief der Soldat und gab seinem Wort mit dem Gewehr Nachdruck.

Für uns öffnete sich der Schlagbaum und wir durften alle die Grenze passieren. Die andere Gruppe haben wir nicht mehr gesehen. Der Fußmarsch ging weiter bis zu einem Bahnhof. Ein Menschengewühl. Bis der Zug kam, mit dem wir mitfahren konnten, gingen wir in einen überfüllten Wartesaal. Die Leute saßen an den Tischen, hatten ihre Köpfe auf die Tischplatten gelegt und schliefen. Wir Kinder wurden dann zwischen die Köpfe geschoben, damit wir auch etwas schlafen konnten. Irgendwann kam ein Zug, mit dem wir, nach mehrmaligem Umsteigen, in Herford ankamen. Nun ging es mit der Straßenbahn weiter. Gegen Mittag erreichten wir Exter.

Bild: Nach langem Weg am Ziel …

Unser Vater, der damals schon bei der Firma Sieker arbeitete, ahnte noch nichts von unserer Ankunft. Onkel Christian wurde zur Baustelle geschickt. Unter einem Vorwand sollte er ihn nach Hause holen. Das Wiedersehen war überwältigend. Ein paar Tage später fuhr Tante Frieda mit meiner Schwester noch einmal zurück über die Grenze zu den Bekannten. Dort wollten sie die zurückgelassenen Sachen abholen. Aber nach Aussage der Bekannten war nichts angekommen. Nun mussten sie auf Schleichwegen wieder über die Grenze, denn die Russen ließen niemanden mehr durch. Jetzt hatten wir von unseren Sachen nur noch das Bettzeug und die Kleidung, die wir anhatten. Wir hatten zwar alles verloren, aber die Familie war wieder zusammen. Das war unser größter Reichtum.

In Exter

Die Flüchtlinge und Vertriebenen wurden damals mit gemischten Gefühlen aufgenommen. Man hing an seiner Scholle, jetzt kamen Fremde und man sollte denen Wohnraum abgeben. Da gab es oft Vorurteile und Meinungsverschiedenheiten. Viele Neuankömmlinge wurden nicht gut behandelt. Wir wohnten zunächst auf engstem Raum bei unseren Verwandten Frieda und Christian Traue in dem Fachwerkkotten der Familie Pecher an der heutigen Steinbrinkstraße. Hier wohnten nun sieben Personen. Das Plumpsklo war draußen, rechts neben dem Deelentor angebaut und man benutzte mangels Toilettenpapier die Zeitung. Die Nutzer waren immer informiert.

Bild: um 2000 – Pechers Kotten in Exter an der Steinbrinkstraße

Neben dem Plumpsklo war ein Hühnerstall. Die Produktion der Hennen landete oft ungekocht in unseren Mägen. Die Nahrungsmittel waren knapp. Da blieb uns wieder nichts anderes übrig als betteln zu gehen, uns war das immer sehr peinlich. Unser Vater hatte als Maurer bei der Firma Sieker oft auf Bauernhöfen zu tun. Von dort brachte er manchmal Naturalien mit, die waren immer sehr willkommen. Eingekauft wurde mit Lebensmittelmarken in dem Kolonialwarenladen von Budde. Auf den Marken war festgelegt wie viel Gramm an verschiedenen Nahrungsmitteln man in welchem Zeitraum bekam. Das war auch knapp bemessen.

Exter – Hagenmühle

Es war auf die Dauer in diesen kleinen Räumen bei Tante Frieda für so viele Personen zu eng. Unser Vater bemühte sich deshalb um eine neue Wohnung. Er hatte Glück und wir bekamen ein neues Zuhause in der Möbelfabrik Droste. Die Quartiereinweisung datiert auf den 15. Oktober 1946. Unsere neue Unterkunft lag am Nordende der Fabrik im oberen Geschoss und bestand aus einem Treppenhaus und zwei Räumen. Unter der Treppe lagerten die »Drei K.«: Kohle, Koks, Kartoffeln. Im unteren Flur stand ein von unserem Vater gebauter Kaninchenstall.

Die Toilette war von diesem Flur aus erreichbar. Wasser bekamen wir über eine Rohrleitung aus der Quelle bei Menne. Sie durchlief den Teich beim Hof Bulian. Wenn einmal die Leitung im Teichbereich kaputt war konnte es passieren, dass Fischchen oder Kaulquappen durch das Rohr gespült wurden. In den harten Wintern fror manchmal die Leitung ein und wir mussten mit Eimern das Wasser aus der Quelle von Menne holen. Von der Treppe aus ging es dann in den ersten Raum, die Küche, eigentlich ein Mehrzweckraum: Küche, Wohnzimmer, Badezimmer. Hier wurde gekocht und gegessen, das Wasser für das Bad in einer Zinkwanne zubereitet, Sirup aus Zuckerrüben hergestellt. Und es wurde gewohnt in der Küche. Wir Kinder haben am Küchentisch gespielt, Schularbeiten gemacht.Von hier kam man in das dahinter liegende Schlafzimmer.

Bild: Max Märgner auf seiner »Miele« vor der Firma Droste

Die Möbel darin hatte uns die Firma Droste gestellt. Aber die anderen Einrichtungsgegenstände wie Küchenherd (Kohle), Sitzgelegenheiten (Sofa, Stühle), Tisch, Schränke, mussten noch besorgt werden, denn wir hatten außer der Bettwäsche und der Kleidung nichts mitbringen können. Der folgende Winter war sehr kalt. In unserem Schlafzimmer bildeten sich Eisflächen an den Wänden, weil diese nur sehr dünn waren. Mit umwickelten heißen Steinen wurden die Betten vorgewärmt.

Nun wurde es auch Zeit für uns zur Schule zu gehen. Damals wurden die Kinder noch Ostern eingeschult. Ich kam aber erst nach den Herbstferien im Oktober in die erste Klasse, denn in Schlesien gab es keinen Unterricht mehr. Am ersten Schultag weckte mich meine Oma, aber ich hatte kein Lust aufzustehen. Sie versuchte es immer wieder mit gutem Zureden oder leiser Drohung. Als sie sich keinen Rat mehr wusste, ließ sie meinen Vater von der Baustelle holen und schwupps war ich raus aus dem Bett.

Bild: um 1928 – Die alte »Kleine Schule« in Exter

Mir war es peinlich mit der alten Kleidung zur Schule zu gehen, obwohl sich unsere Mutter viel Mühe gab uns einigermaßen ordentlich zu kleiden. Außerdem hatte ich als Schulranzen nur eine mehrfach geflickte Umhängetasche. Ja, ich hatte auch etwas Angst vor dem und den Neuen, denn die anderen waren mir schon ein halbes Jahr voraus. Ich musste also zur Schule. Meine Schwester kam in die dritte Klasse, da sie in Schlesien in dieser Stufe aufhören musste. Sie wechselte später zur Oberschule nach Vlotho.

An den Nachmittagen halfen wir oft bei den Bauern bei der Feldarbeit, der Ernte oder beim Dreschen. Wir zogen aber auch über die Felder um auf den abgeernteten Äckern Ähren, Kartoffeln oder Zuckerrüben zu»ernten«. Im Spätsommer und Herbst wurden Beeren, Bucheckern und andere Früchte gesammelt. Die Büchse oder Kanne mit Bucheckern zu füllen war ein mühsames Geschäft. Mit unserer Mutter musste ich auch oft mit dem Bollerwagen in den Wald um Holz zu sammeln, eher zu suchen, denn der Wald war wie leer gefegt. Er sah aus, als wäre eine Putzkolonne durch den Wald gezogen.

Langsam besserten sich die Zeiten. Die D-Mark wurde 1948 eingeführt, die Geschäfte waren plötzlich voller Waren. Allerdings konnte man sich trotzdem noch nicht viel leisten. 1955 zogen wir wieder um, denn die Firma Droste brauchte unsere Räumlichkeiten für die Erweiterung. Wir fanden eine Wohnung bei dem Friseur Helmig. 1966 zogen wir dann in unser eigenes Haus, das wir auf dem Gelände des Landwirtes Reckefuß gebaut hatten. Später wurde die kleine Straße, an der das Haus steht,»Auf der Brinkschmiede« benannt. Sechs Jahre habe ich in Schlesien gewohnt, 2016 werden es 70 Jahre, die ich in Exter zuhause bin.

Neue Zeit

Bild: Geburtshaus der Geschwister Märgner im Jahr 1997

Wir fuhren weiter und standen bald vor dem Haus Neubielauer Grund Nr. 15. Hier wurden mein Bruder und ich geboren. Was hatte ich erwartet? Dass alles genau so aussah wie früher? Wo war der schöne Garten mit den Blumen und Obstbäumen? Wo war die Biele, in deren Wasser wir Kinder im Sommer so herrlich herum waten konnten? Wo waren die Schienen der Eulenbahn? Fassungslos standen wir vor dem Haus. Eine schöne Kindheitserinnerung war geplatzt. Das Haus, in dem wir wohnten, stand grau und unansehnlich in der Gegend. Kein Eingangstor, kein Garten, kein Zaun, nur festgetrampelte Erde. Das kleine Haus seitlich, in dem eine alleinstehende Frau wohnte, stand ohne Fenster als halbverfallene Ruine da.

In der Biele floss kaum noch Wasser, sie wurde zur Müllkippe. Wie wir später erfuhren, wurden unterhalb der Kirschallee ein See und ein Freibad angelegt. Das Wasser der Biele wurde in den See umgeleitet. Auch der Betrieb der Eulenbahn wurde eingestellt und die Schienen abgebaut. Etwas weiter auf der rechten Seite steht das Zweifamilienhaus, in dem Eva, meine Freundin, geboren wurde. Es wurde wieder hergerichtet und sieht sehr gepflegt aus. Wir fuhren weiter bis ans Stadtende. Direkt am Waldrand stand das »Goldene Sieb«, ein beliebtes Ausflugslokal.

In der Nähe war eine kleine Sprungschanze, im Winter wurden auf ihr Skispringen ausgetragen. Im »Goldenen Sieb« fanden die Siegerehrungen statt. Beide Einrichtungen existieren nicht mehr. Leider verging die Zeit viel zu schnell und wir mussten die Rückfahrt antreten.

Zwei Jahre später fuhr ich mit einer Reisegesellschaft noch einmal nach Langenbielau. Von hier aus ging es mit der Bahn nach Chemnitz und dann weiter mit dem Reisebus. Im Hotel Podwielka Sowa machten wir Station. Beim ersten Spaziergang gelangten wir hinter dem Hotel auf einen Friedhof. Wie es sich herausstellte waren es deutsche Grabsteine.

Bild: 1997 – Noch vorhandene Gebäude der früheren Dierig-Werke

Am nächsten Morgen war eine Besichtigung der Dierig-Werke geplant, eine der größten Webereien. Von dem riesigen Unternehmen existierte nur noch eine Halle; in den Himmel ragte ein einsamer Schornstein. Unser Vater war Schornsteinmaurer und hat wahrscheinlich an den damaligen Schornsteinen mitgemauert. Es gab einen Raum mit Webstühlen. Es wurde uns gezeigt wie die verschiedenen Stoffe mit unterschiedlichen Farben und Mustern gewebt wurden. In einem anderen Raum war eine Näherei, in der noch Bettwäsche hergestellt wurde. Wie ich später gehört habe, wurde auch diese Halle abgerissen.

Der Nachmittag war der evangelischen Kirche gewidmet, in der mein Bruder und ich getauft worden sind. Jetzt ist es eine katholische Kirche. Beim Abstecher über den Marktplatz konnten wir feststellen, dass die Häuser guterhalten waren. Es gibt viele kleine Läden. Meine Freundin Eva kam mich in Langenbielau besuchen und wir gingen weiter auf Entdeckungsreise. Der langgezogene Ort breitet sich nun seitwärts aus. Hier sind viele Ein- und Zweifamilienhäuser entstanden. Viele alte Gebäude an der Hauptstraße, meistens Mehrfamilienhäuser, sind baufällig.

Bild: 1999 – Die heute katholische Kirche im heutigen Bielawa

Am dritten Tag war wieder ein Busausflug. Über Peterswaldau, Besichtigung der Kirche, fuhren wir nach Reichenbach, in unsere ehemalige Kreisstadt und gingen über den Marktplatz. Dann fuhren wir zu dem ehemaligen Rittergut der Familie von Moltke. Das Gut wurde zu einer Jugendbegegnungsstätte ausgebaut. Das Geld hierfür kam von der Bundesrepublik Deutschland. Am nächsten Tag ging es ins Gebirge. Wir kehrten in ein Lokal ein, das von einem Ehepaar, sie Polin, er Deutscher, geführt wird. Es gab sehr leckeren Kuchen Am nächsten Tag traten wir die Rückreise an. Fazit: Langenbielau, das heute Bielawa heißt, ist im Umbruch. Die alten Häuser werden nach und nach verschwinden und der Ort wird ein neues Gesicht bekommen.